Esto publicamos los Embajadores y Embajadores del Mar el a8 de marzo 2020: Día Internacional de las Mujeres

Mujeres y Género en la Historia del los Acontecimientos del 1710 en el Caribe

y el Mestizaje Bribri yAfro costarricense

María Suárez Toro, CCBEM

“Somos herederos de la fuerza de nuestras madres negras”.

Kevin Rodríguez, CCB Embajadores del Mar, 2019

Kevin: bfcfdffb-d250-4e21-87a4-324212bcd20b

Categorías de sexo-género en este acontecimiento

poco reconocidas y siendo reconocidas

Una serie de relevantes categorías, algunas muy poco integradas al quehacer teórico de los aportes conceptuales de las mujeres costarricenses y su historia hasta ahora, están emergiendo en la investigación con perspectiva de género de los Embajadores y Embajadoras del Mar.

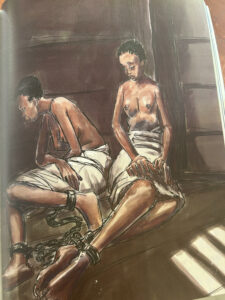

Ilustración de Héctor Gamboa G. en el libro Tona Ina: La Luz del Mar Caribe

Unas se refieren a la matrilinealidad y sus estructuras de clanes que traían las culturas africanas como la AKAN (Awuakm: 2016) y el lugar central de la senioridad (Oyěwùmí: 1997) de la cultura Yoruba, desbaratada estructuralmente por el Tráfico Trasatlántico de Esclavos, pero probablemente muy presente hasta nuestros días en los imaginarios y prácticas organizativas de los afrocostarricenses cuando se empieza a escarbar desde sus propias voces. (Wilson: 2018)

Cabe aclarar que la matrilinealidad, no llegó al continente americano por la vía de la experienca y herencia africana, porque ya los Bribri eran y son matrilineales. Sus estructuras y prácticas por clanes son la evidencia.

El clan es la construcción organizativa heredada desde la mujer que asigna distintos roles sociales y evita relaciones de consanguinidad. La mujer hereda su clan a sus hijos y sólo sus hijas podrán heredar el clan a la descendencia, porque cuando los hijos se casen, su esposa será quien herede el clan a los futuros hijos e hijas (León; 1998).

Las personas que nacían aún de padre europeo y madre africana esclavizada , eran esclavos del hombre, pues la esclavitud se heredaba por el vientre materno. (Lobo: 2017, Meléndez: 2018)

Ese constituye otro de los mas devastadores “destierros” para las culturas matrilineales como las africanas: perdieron sus referents de clan, sus nombre y apellidos y sus relaciones familiars.

Diferente ha sido la experiencia Bribri y Cabecar, por ejemplo porque al no haber sido esclavizados, “… cuando llegaron los sacerdotes alemanes a cristianizarnos, nos cambiaron los nombres indigenas por nombres españoles pero nosotros no perdimos nuestro arraigo porque mantuvimos y mantenemos los clanes, por lo cual sabemos de donde venimos y quienes somos” dice Johnny Buitrgo, dirigente joven de la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca (ADITIBRI). (com.per.: 2018)

Durante la esclavitud, para cada forma de opresión surge entre los oprimidos su propia forma de resistencia. El papel que las mujeres jugaron en la abolición de la esclavitud, que no se puede reducir, como se ha hecho comúnmente, al aporte de su abolición legal, sino que se expresa en la cultura de resistencia. Al desarrollar formas de resistencia propias desde sus cuerpos, su reproducción y sus maternidades en medio de la esclavización, las mujeres aportaron a poner fin a la esclavitud mucho antes de que se aboliera.

Su protagonismo y liderazgo en experiencias cimarronas, entre otras, rompe estereotipos de subordinaciones a roles secundarios, cuando encontramos casos de liderazgo como la Capitana Maria Francisca, pero también, en los grupos cimarrones mixtos (indígenas y negros), hallados en la zona del Caribe, el obvio mestizaje que siempre se concreta en el cuerpo de las mujeres.

Por eso nuestros cuerpos son la corporalización de la memoria ancestral que se hereda.

Alguna de ellas son presentadas someramente en este trabajo restringido nuestro aporte a las experiencias de las primeras décadas desde 1710, fecha en que llegaron los galeones daneses, aunque la esclavitud y el mestizaje se desarrolló mucho antes.

Los planes para introducir grandes cantidades de africanos a ser esclavizados en Costa Rica comenzaron temprano durante la colonización y, ocasionalmente reaparecieron a lo largo del período colonial.

En 1531, la Corona española autorizó a Felipe Gutiérrez a importar 100 esclavos negros de España, Portugal o las islas de Cabo Verde para la conquista de una vasta área que incluye toda Costa Rica. Al menos una mujer yoruba, conocida como «María del país Lucumí», llegó a Costa Rica a través de Panamá desde 1613. (Lohse: 2014)

Miles de estos esclavos africanos ingresaron al istmo centroamericano por los puertos más importantes de la época (Portobelo, en Panamá, Trujillo, en Honduras y México); esto sin incluir el comercio ilegal con franceses, ingleses y holandeses –entre otros–, sobre todo en las costas caribeñas. (Meléndez: 2018)

Nicolassa Mina, la primera Africana del desembarco, reportada oficialmente (Lohse, 2016):

Cuenta Lohse en su libro (2014) que el 10 de marzo de 1710 una joven africana de 15 años de edad, a quien los que la hallaron le nombre le pusieron, “Nicolasa” Mina, fue detectada en la playa por el guardacostas Alfonso Ramírez.

Habían transcurrido apenas 8 días después de su desembarco del Christianus V. en el que ella había llegado a las playas de Costa Rica el 2 de marzo, como se supo después cuando ella misma dio su testimonio.

La descripción de la captura de “Nicolasa” había sido hecha por el soldado cuando miraba hacía la costa para detectar la presencia de guerreros miskitos, de piratas, de ingleses o de “Talamancas”, como le decían los españoles y criollos a los bribri y cabécar de Alta Talamanca.

El vigilante alcanzó a ver dos esbeltas siluetas, extrañas a su experiencia en el cargo de vigía. Las describió como dos mujeres de tez negra casi desnudas, que corrían por la playa.

Ilustración alusiva a Nicolasa, por Héctor Gamboa G.

en el libro Tona Ina: La Luz del Mar Caribe

Inmediatamente fueron capturadas y entregadas a las autoridades españolas. Fueron las primeras africanas detectadas por los españoles entre los 650 africanos que llegaron directamente de África en los dos galeones.

“Nicolasa” le había tratado de decir a los soldados, señalando mas hacia el sur de la costa, que había mucha mas gente como ella en las playas.” Pudo haber hablado pidgin, el idioma simplificado desarrollado para comunicarse en forma sencilla entre quienes no tenían un lenguaje común en los barcos del tráfico transatlántico.

Se supo que eventualmente “Nicolasa” terminó en Cartago, esclavizada y bautizada con el nombre con el que aparece en el testimonio que ella misma dio ante la corte años después. La joven africana contó la historia de su presencia en las costas aquel día en el que llegaron al Caribe de Costa Rica. Narró cómo el barco en el que venía voló en pedazos en la playa y que ella se lanzó al mar con cientos de otros para llegar a la costa cercana.

Russel Lohse que en su testimonio, la joven se refería la Christianus V. en el que viajó y que había dicho que venía también otro barco que también se hundió.

La historia del origen del apellido Mina de “Nicolasa”, que explicaba Russel Lohse en su libro. Muchos de los denominados mina, que llegaron a Costa Rica en los dos barcos daneses, eran Akan de la Costa de Marfil. Pero otros Mina pudieron haber llegado de la Costa de Esclavos, como le decían los poderes colonialistas, entre los siglos XVII y XIX, a lo que hoy es la parte del Golfo de Guinea. La Costa de los Esclavos se extendía en lo que hoy es Nigeria, Togo, Benín y el este de Ghana.

Otros habrían llegado de la Costa de Oro, situada en el Golfo de Guinea, al oeste de África, que obtuvo su independencia en 1957, momento en el que pasó a llamarse Ghana. La mayoría de los Mina, sin importar su procedencia particular, entre todas las posibilidades que señala Loshe en su libro, seguramente habían sido prisioneros de la guerra de Akwamu, en el centro sur de Gana, o Ga-Adangbe de la región del Volta, en Ghana y otras regiones hasta llegar a Togo. Los Akwamu le vendieron sus prisioneros a los daneses en Cristianesburgo.

Los Akwamu o Akuambo, y encontraron que estos habían sido un reino de una parte de los Akan, que se desarrolló y expandió durante los siglos XVII y XVIII haciéndole la guerra a otros territorios y reinados, tomando como prisioneros a poblados enteros, y vendiéndoselos a los esclavistas coloniales que los montaban en los galeones rumbo a las Américas.

Varios Yoruba y al menos una mujer Borgu, llegaron a Costa Rica en el Christianus Quintus y Fredericus Quartus en 1710; casi seguramente se embarcaron en Ouidah, África el año anterior. Al menos dieciséis personas, inicialmente identificadas como de casta Nangu, fueron capturadas en la costa de Matina en abril de 1710. (Lohse: 2014)

Cimarronería mixta, encabezada por una mujer capitana

Una capitana y un marinero desembarcaron en las costas de la Provincia de Costa Rica, provenientes de la Isla de San Andrés. El 12 de octubre de 1744, el comandante del fuerte de San Fernando en Marina, y lugarteniente de todo el valle de Matina, Esteban Ruiz de Mendoza, alcanzó a ver dos figuras que pedían ayuda en las orillas del Río Suerre. Mandó soldados a capturarlas, al ver que eran dos mujeres negras criollas. Una, de nombre “María Francisca”, fue descrita por el capitán como “embajadora de 16 personas que viajaban en una piragua, y que habían sido esclavas de los ingleses”. Explicó que la capitana de la embarcación indígena hablaba muy bien el español, y que en ese idioma le pidió protección, le pidió además que no les hiciera daño y que les otorgase la libertad.

“María Francisca”, capitana y vocera del grupo, le prometió a los soldados que, a cambio de la libertad y protección, le jurarían a las autoridades locales convertirse en vasallos del Rey y Señor, coreando “Viva España”, y jurando destruir a los miskitos y no a los españoles, ni tampoco hacer daño en el Valle de Matina. Las autoridades les dieron refugio, primero en Cartago, y luego fueron enviados a Escazú y San José, donde vivieron en comunidad bajo estricta supervisión de la Corona.

La capitana había narrado su historia en buen castellano, explicando que el grupo de veintidós personas, entre ellas siete niños, cinco adultos negros y uno indígena, dos mujeres negras y cuatro indígenas, y dos niñas pequeñas, había buscado a los españoles porque sabía que eran buenos cristianos, y porque los ingleses los maltrataban con castigos severos.

Los soldados supieron que el grupo se había escapado de la colonia inglesa de San Andrés, en las afueras de la costa nicaragüense, y que había llegado a Costa Rica gracias a un marinero angola con mucha experiencia, de nombre “Juanima”. Ambos -capitana y marinero- dirigieron el grupo hasta las costas de Matina.

Otra experiencia cimarrona mixta

Una carta del capitán Juan Díaz, que está en el Archivo Nacional, citada por Russel Lohse (2014), narra otra más documentada experiencia de intento cimarrón.

En marzo de 1736, un centinela, en el puesto de Suerre, divisó una piragua miskito en la costa de una playa en Matina.

Inmediatamente envió notificación al Capitán Juan Díaz de Herrera y Garbanzo, lugarteniente a cargo de todo el Valle de Matina. El jefe mandó la información al gobernador de Cartago para dejarle saber que iría con una escolta a la boca del Río Reventazón. Al llegar allí, los soldados encontraron un grupo de cuatro hombres negros, seis indígenas, y varias mujeres, niños y niñas, que se encontraban en una isla, en la confluencia entre el Reventazón y el Río Jiménez.

Los negros estaban construyendo un albergue para el grupo. Al ser interrogados por los soldados, los hombres dijeron que hacían un resguardo para vivir allí. Explicaron que en un enfrentamiento con los miskitos habían matado a cinco. Dijeron que para escapar les robaron la piragua. Aclararon que ahora se sentían seguros en el lugar al cual habían llegado, por lo cual estaban listos para vivir sin hacer daño a nadie, ni a los miskitos, ni a los españoles, ni a nadie. Uno de los soldados, de nombre Juan Román, hijo de un esclavo en Matina, reconoció a dos de los africanos.

“Nicolás” era uno de ellos. Era un ex-esclavo que había pertenecido a José Quirós, y el otro era “Juan Bautista”, que había pertenecido a Marcos Zamora. “Nicolás” había llegado a Matina quince años antes con otro africano, como fugitivos de su amo, el gobernador del Portobelo, en Panamá.

Aunque su compañero de viaje había sido recapturado, “Nicolás” se había escondido de los españoles y de los miskitos durante un año, en los campos de plátano del Río Reventazón. Había sido capturado otra vez y llevado a Cartago, donde trabajó en haciendas en el Valle de Matina. Volvió a escapar para irse con los miskitos, pero luego se arrepintió de su decisión, alejándose de los indígenas.

Cuando los soldados le informaron al gobernador sobre el hallazgo del grupo, Díaz Herrera infirió que los cimarrones eran una amenaza para la esclavitud de Matina. Temiendo una contraofensiva miskita contra el grupo, la cual afectaría la zona entera, el gobernador diseñó una estrategia para neutralizar la amenaza. Las autoridades tuvieron que negociar el caso con los mismos implicados, ya que uno de los dueños de los dos esclavizados, “Juan Román”, ya estaba muerto.

Después de deliberaciones y negociaciones, el gobierno los reubicó, dándoles un lugar donde vivir a los 22 indígenas y africanos. Fueron puestos bajo la protección de la Corona y bajo la custodia del Alférez Juan Carmona, quien debía tutelar el trabajo del grupo en el lugar asignado, y reportar inmediatamente si el grupo o alguno de ellos trataba de escapar. ¡El lugar estaba en el Valle de Curridabat!

Por los factores que caracterizan la formación social en la provincia colonial de Costa Rica, el fenómeno de la escapatoria de personas esclavizadas mediante el cimarronaje no fue como el de otros países. En otras latitudes, como Brasil, la tenencia de tierra de los esclavistas consistía en grandes plantaciones en las que vivían los dueños. Pero en Costa Rica, se trataba de medianas y pequeñas haciendas, en un territorio más distribuido, y donde los dueños rara vez vivían. Además, el Caribe costarricense de la época colonial era un territorio en conflicto. Contaba con la presencia de tantos grupos luchando entre sí, unos por conquistar el territorio y sus mares, y otros por defender lo que había sido suyo, que era difícil esconderse sin ser encontrado. Así, fue prácticamente imposible el cimarronaje de grupos de esclavizados que se escaparan masivamente para crear y vivir en comunidades propias, en lugares recónditos donde nunca fueran hallados. (Lohse: 2014)

En el contexto de la Costa Rica colonial era difícil pensar en cimarrones del tipo como en Brasil y las islas mayores del Caribe, pero sí hubo cimarronería en Costs Rica. Por ejemplo, en la provincia de Limón hay un Río que se llama “Cimarrón”, y un pueblito con el mismo nombre, lo cual no puede ser casualidad. Otro aspecto interesante es que los cimarrones en Costa Rica es que fueron, por lo general, grupos mixtos de indígenas y africanos que escapaban.

Laura Wilson: las conexiones del mar

“Las conexiones en el mar eran una sola cosa; todo sucedía por la vía del mar, por eso aquí todo está conectado”. Laura es Cahuita desde que tuvo tres años de edad, sus abuelas eran de origen jamaiquino y su padre nicaragüense, proveniente de la costa de Bluefields. Desde pequeña sabía de los restos de embarcaciones en lo que hoy es el Parque Nacional Cahuita. “Íbamos a la playa con los abuelos que sacaban coco, y en nuestros juegos siempre encontrábamos botellas de color verde de one pint, y preguntábamos qué tipo de fresco venía en aquellas botellas, tan diferentes a las que conocíamos”, dijo.

Los abuelos les explicaban que aquellas botellas, encontradas en las playas y en el fondo del mar, eran de barcos piratas. Y les decían que los piratas habían dejado tesoros en Cahuita, por lo cual, en las noches, todavía se veían luces en la Punta, y esas eran las luces de los piratas, que resguardaban sus tesoros dejados años antes. “No les prestábamos atención a esas cosas que hallábamos, porque eran de hombres malos, de piratas. Aquí todavía hay casas de las que se dice que tienen tesoros enterrados, y por eso en ellas asustan”, dijo Laura cerrando los ojos.

Explicó a los jóvenes que nunca fue consciente del color de su piel hasta que tenía ocho años, cuando una maestra mestiza la llevó a Heredia, en donde, en una escuela que visitaron, la llamaron negra. “Esa fue la primera vez que me sentí diferente, no tanto porque me dijeran eso, sino porque en todo lugar me sentía diferente, y así me di cuenta de que, mas allá de Limón, todo era distinto”.

Contó que entre los recuerdos de experiencias que la hicieron verse de otra forma, estaba uno de un día en el que llegó a la puerta de su casa un hombre negro y, al verlo, le gritó a su madre que había un indiaman que la buscaba. “Es tu tío que viene de Bluefields”, le dijo su madre. Foto, MST, 2020.

Recordó que así, poco a poco, unió las piezas de aquel rompecabezas de la negritud, vivida a través de las luchas de la población afro, en donde conoció de Marcus Garvey y de Martin Luther King. “Sigo haciendo conexiones, por ejemplo, mis mejores amigas son casi todas mujeres indígenas, y una vez que fui a Bluefields una mujer de allá, Mildred Wilson, preguntó quién era Laura Wilson, me sacó del grupo y me dio la bienvenida a “nuestra tierra”.

Recordó que una vez una historiadora le dijo a un grupo de mujeres que por Cahuita habían pasado africanos, pero sin decir nada más; “ahora, con esta información sobre los barcos de esclavos puedo atar otros cabos. Mr. Barton nos ha contado que todavía hay mucha historia por conocer y ha hablado de la importancia de Matina en la época de la esclavitud, y de los piratas, y creo que para él todo esto era Matina”.

“Hasta ahora se que lo que puede haber debajo del mar en Cahuita no se trata necesariamente de barcos piratas, sino quizá de galeones del tráfico de esclavos”, dijo mientras abría los ojos en señal de asombro.

Etel Alvarado, la primera buceadora scuba en el PNC 1972

“Yo llegue a las 16 años de edad a vivir en Cahuita en 1955. No había carretera y la gente vivía en forma muy sana y muy sencilla. Solo se compraba sal, azúcar y aceite, todo lo demás se producía allí.”

Asi supo que el mar era la fuente inagotable del alimento de toda la población, además de los granos que se sembraban. “Mi abuela era pescadora en Limón, ella era originaria de las Islas Canarias así es que ya trajo la pesca de niña y me enseñó a preparar el pescado y los mariscos.”

Buceaba de noche y buceaba de día desde sus 16 años de edad. “El mar tiene una danza y cuando se bucea, una se da cuenta de que también tiene una música. Yo la he oído muchas veces, es una música marina que le da ritmo al mar.”

Buceaba de noche y buceaba de día desde sus 16 años de edad. “El mar tiene una danza y cuando se bucea, una se da cuenta de que también tiene una música. Yo la he oído muchas veces, es una música marina que le da ritmo al mar.”

Dijo que en Cahuita una no descubre un lugar; una se descubre a una misma. “Gente hermosa y un lugar bello y abundante, cuidado por la gente local hasta ahora y es la brisa del mar, la gente negra llena de color y calor, la cultura de la pesca; todo ello es el tesoro de Cahuita.”

Etel Alvarado, MST, 2016.

Es artista y casi todos sus cuadros son de la cultura negra porque era su vivencia en Limón desde pequeña y cuando llegó a Cahuita, “todo lo tenía que decir pintándolo.”

La serie que está pintando ahora se llama “Las Venas del Caribe”. Explica que la esencia del ser humano es ser parte de la naturaleza y cuando eso se pierde, nos perdemos; hay que volver a ser humanos, es demasiada la desconexión eso nos enferma.”

Cuando vivió en el Bluff, veía Punta Cahuita desde su ventana. Una vez tuvo la experiencia extraña de ver una luz brillante por esa ventana. “De repente se iluminó el mar después de una tormenta que movió todo como lo hace una liquidadora. ¡Y sonaba como una licuadora!”

Siempre pensó que pudo haber sido un ovni extraterrestre, pero sabe que mucha gente de Cahuita ha visto luces en Punta Cahuita.

Sobre lo que vio en el fondo del mar en Cahuita, explicó que después de esas movidas fuerte del mar, se abrían “ventanas” muy claras bajo el agua. “Recuerdo asomarme y ver en forma clarísima toda una costilla de un gran barco.”

Le pregunto: ¿Eran galeones o era otro tipo de embarcación?

“Oh no, definitivamente era un galeón; lo sé porque varias veces vi allí también un gran tabique con cadenas y argollas tipo grillete, colgando como su hubiesen amarrado gente a aquel pedazo largo y grande de madera, una argolla al lado de otra.”

Fin

tomdo